不是专门从事这方面工作的人可能不大清楚,由此产生的纠纷数量非常巨大。举一个非常简单的例子,如果在婚前同居阶段双方关系破裂,那双方应该参照夫妻关系还是一般民事关系来处理双方的共有财产。(比如这几年关于房地产如何分割的纠纷就是法院经常面对的头痛问题)或者我们把问题更进一步,如果双方未婚先育,那么在婚前同居状态下又应该如何处理孩子的抚养权问题。

这一系列问题都在对我国的司法制度提出新的要求。总体上而言,由于婚前同居的预备性,法院在大多数情况下会倾向放到事实婚姻的框架下进行解释。用大白话来说,你们只是没有领证,但不是没有结婚。所以在这种司法解释的指导下,双方事实性的共同生活成为了判断事实婚姻的关键标准。

当然,这种适用也并非只用于处理年轻人的新情况。毕竟在漫长的历史过程中,很多人,尤其是农村地区,并未将结婚证视为婚姻的必要条件。对他们而言,传统的婚礼已经足以完成婚礼的社会化这一过程。甚至事实婚姻这个词本身就是为了解释这种现象。

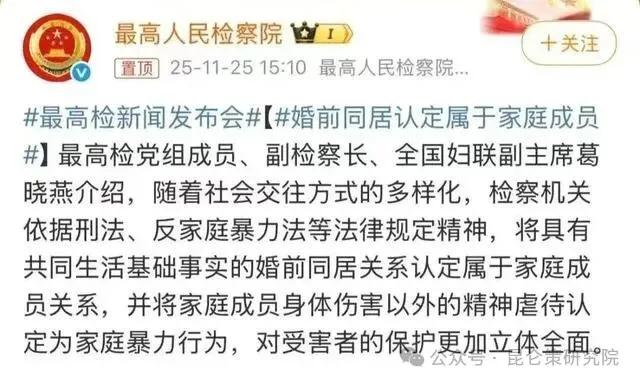

最高检将婚前同居认定属于家庭成员关系只是这种司法倾向的最新表现。原因也很简单,对婚前同居中的暴力行为,在以前属于法律上的模糊地带,并不能直接适用相关的法律。法院和检察院也往往只能从事实婚姻入手,要求按照法的基本原则适用在婚前同居这一状态。

最高检则通过明确这一关系,将长期以来的自发性司法实践加以明确化,消除了此前的法律模糊性问题。毕竟专门为了婚前同居这一状态立法显然是一种过度消耗司法资源的表现。

不要小瞧这种基层法院的自发性司法实践。事实上很多司法解释都是建立在这种实践普遍化的基础上。比如在上文所说的房产分割问题上,由于我国过去较低的离婚率,婚姻关系往往具有长期性和稳定性。在这一基础上,我国法律将双方共同居住的房屋视为夫妻双方的共同财产。但是在当今环境下,不乏夫妻双方结婚数月就离婚的情况。

并且房价的高昂以至于专家都开始鼓吹掏空六个钱包。如果因为短短几个月的婚姻就能分得另一方购买房屋份额的一半显然违背了大多数民众的意愿。这使得在基层的司法实践中,越来越多的法官倾向从实际出资额作为分配的基准点,而不是粗暴地对半分。最高法关于家庭婚姻编的司法解释二就是这种自发性司法实践制度化的表现。

当然,上文所说的这个司法路径也不是没有法律上的风险。我国为什么要设立结婚登记制度,其原因就在于赋予家庭特殊的权利和地位。而家庭结构的稳固显然与国家和社会的稳定息息相关。在这种意义上如果我们不断扩大对婚前同居这样事实婚姻的保护,就会产生一个逻辑上的问题,那就是婚姻登记制度是否出现了弱化。这种弱化又是否会影响到家庭结构的稳定性。

作为一个非常有趣的例子,我国的房地产建设行业长期以来处于鱼龙混杂的状况。虽然国家多次进行整治,但诸如阴阳合同,不签合同之类的问题依旧无法断绝。出于政治实践的需要,在司法解释中,为了保护外来务工人员的利益,法院可以突破合同相对性。

那么这最终会产生一个问题,那就是大家对签合同的意愿反而下降了。毕竟一切会交由国家兜底,合同的很多条款本身变得无关紧要。问题是,国家是否能够,或者在多大程度上,能够无限承担责任。显然,政府作为一种政治治理系统,它无法处理真正的无限性问题。

甚至这里还有一个最高检没有挑明的敏感问题。虽然在随后公布的指导案例中,最高法是以保护妇女相对弱势地位的角度进行论述,甚至将精神暴力也纳入到反家暴的范畴,但共同生活关系是什么却存在一定程度上的模糊性。

换言之,如果说共同生活关系成为了认定的核心标准,那么同性生活关系算不算婚前同居?如果不算,那么显然这里的共同生活关系是需要加上更明确的限定;如果算,那么这已经超过了最高检的法律授权范围,需要直接由法工委提交全国人大常委会进行审议。

在今日愈发激进化的舆论氛围中,最高检的表态能在多大程度缓解男女对立是一个需要持续观察的事态。这可能是舆论非常关心的问题,但不是本文的主旨。本文更多是进行纯粹的技术性讨论,用以丰富大家对婚前同居这一问题的认识。这显然是一个复杂的系统性问题,唯有在实践中才能得到答案。