01

任正非评价

任正非对《华为基本法》的评论:

§ 《基本法》真正诞生那一天,也许是它完成了历史使命之时,因为《基本法》已经融入华为人的血脉。

§ 《基本法》通过之时,也就是《基本法》作废之时。

§ 《基本法》值一个亿!

§ 如果说企业文化是公司的精髓,那么《基本法》是企业文化的精髓。

§ 没有《基本法》,华为会崩溃;没有IBM,就没有华为的国际化。

§ 《基本法》并不是全体员工都能明白,也不可能都能明白。华为公司有403个员工真正已经明白了,我们就开始前进,最多是我们拖着其他人走,不可能让很多员工能深刻理解,这是根本不可能的。

§ 我非常担心华为公司的《基本法》会出现“墙内开花墙外红”的情况,为什么?我们的员工重视不够,理解不够。外面的企业,包括很多外国公司、台湾公司以及我们的竞争对手都在认真学习《华为公司基本法》。因此,再一次强调,既要有主题,又要有附题,阐述得很透彻,这样才能使员工真正地理解,培养一大批“狼”。因为《基本法》定位就是培养高中级干部,要注意华为公司《基本法》的定位是培养高中级干部,并不要求每个员工都必须懂。在修改的时候一定要把这个定位搞清楚。

§ 《基本法》里也有泡沫。

02

人大六君子的故事

1996年,华为历史第一次引进咨询机构进行管理咨询。咨询项目是市场营销部的绩效考核制度,接口部门是市场考评办(负责人为张建国,编制共三人)。咨询项目的目的是把年终奖金发出去,因为市场人员远离公司,任正非搞不清这些人的绩效到底如何,而面对各办事处报上的分配方案,心中又没有底,所以迫切需要建立市场人员的绩效考核体系,作为发放奖金和增加工资的依据。至此,华为就多了一帮咨询人,这帮人有个代名词:人大教授。

当年,几位人大教授们在华为的感觉特别好,比在校园的感觉好多了。每次公司开高层会议,任正非基本上都会说:请人大教授说说。

吴春波后来透露说:人大教授来自工业经济系、劳动人事学院和计划统计学院,平均年龄35岁,四位博士,两位硕士。六人的关系很复杂,归纳起来讲是通过纵横交错的同学、同事、老乡和队友(学校武术队)网络连接起来的,这是一个自组织团体,没有机构,没有注册,没有公章,连皮包公司都不如,说白了就是拉帮结伙外出挣钱的合伙人。

吴春波还说:“‘人大教授’是名不副实的,六位当年都是副教授,在华为咨询期间,自己将自己的职称抬高了一级,或者说被华为认可为教授。学校的副教授们听到每天有人喊自己为教授,肯定很受用。后来,我们六位被外界称为‘人大六君子’或‘华为六君子’”。

任正非对人大教授的评论:

§ 人大的教授厉害,怎么就统一了大家的认识了呢?

§ 《基本法》到年底一定修改好,从几次辅导报告中我看到了信心,我们与人大的合作这条路走对了。

§ 华为是个“功利”集团,《基本法》要有助于我们搬石头和修教堂。你们把“知本”留给我们,“论”你们可以拿走。

§ 人大教授整天在瞎忙,也没给华为带来什么,但你们对华为的最大贡献是告诉我们做企业还需要管理。

“鞍钢宪法”:1960年3月22日,毛泽东豪迈地宣布:“鞍钢宪法在远东、在中国出现了。”鞍钢宪法的核心——两参一改三结合:“干部参加劳动,工人参加管理;改革不合理的规章制度;工程技术人员、管理者和工人在生产实践和技术革新中相结合”,中国企业管理实践与理论的创新。

1995年:人大教授第一次接触,描绘华为“三分天下”的美景,请求人大教授帮助华为成长的任正非直截了当问:“你们要多少钱?”容不得教授们思考,任正非复问:“一百万够不够?”,当时行业项目咨询费也就几万。

《基本法》项目历经三年结束,咨询项目经费是5万,后来华为过意不去,又奖励5万元。

03

基本法的起草过程

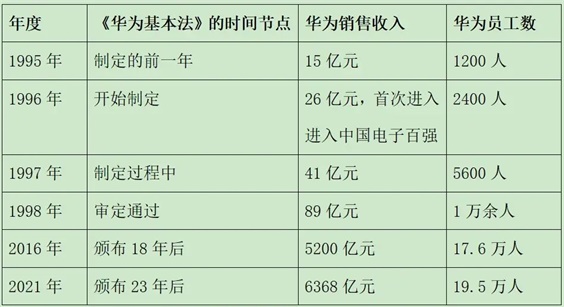

1994年:华为经过7年的打拼,从一个默默无闻的小公司一跃成为热门企业。上级领导视察华为,赞誉其文化好。

1995年9月:华为发起“华为兴亡,我的责任”的企业文化大讨论,同时还制定了14条的《华为人行为准则(暂行稿)》。

1995年:香港将实施的《香港基本法》成为热点。在华为一次会议上,任正非提出:“华为也要有自己的《基本法》。”

华为内部搞出的《华为公司基本法》被任正非否了,据说任正非把文稿扔在地上。任正非:让人大教授试试。人大教授升级为“《基本法》专家组”。

1996年初:彭剑锋带领包政、吴春波等三位教授来到华为,《基本法》的制定开始。

1996年3月:彭剑锋、包政、吴春波的三人专家小组成员吸收了黄卫伟、杨杜、孙建敏等学者,人大教授六君子:彭剑锋、黄卫伟、包政、吴春波、杨杜、孙建敏,组成了华为管理大纲起草小组。彭剑锋是《华为基本法》起草组的组长,也是教授们的牵头人。于是,横跨三年的《基本法》起草大幕由此拉开。

什么是《基本法》?如何写《基本法》?经过一天的激烈讨论,还是达成了共识:第一,《基本法》,基本不是法。不能把《基本法》写成企业内部的法律文件,这肯定不是任正非所要的,企业也不需要一部法律文本。第二,《基本法》,基本没办法。对于《基本法》里主要包含哪些内容,是使命与价值观宣言,还是企业的经营政策体系?大家各持己见,互不相让。

首稿由包政执笔。基于德鲁克管理理论核心,提出三个基本命题:

§ 华为要向何处去,华为要成为一个什么样的企业;

§ 解决华为的管理效率问题,围绕效率华为应该建立什么样的内部规则体系,避免因快速扩张导致的管理失控;

§ 员工的成就感问题,确立什么样的文化理念与人力资源政策,使员工对企业有文化认同,有成就感。

包政去日本进修,黄卫伟执笔二稿,指出三个基本问题:

§ 华为为什么成功?

§ 支撑华为成功的关键要素有哪些?

§ 华为要取得更大的成功还需要哪些成功要素?

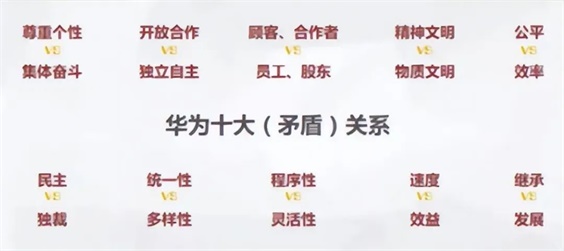

彭剑锋提出,华为要思考二次创业中所面临的基本矛盾与问题,以及处理内外矛盾关系的游戏规则——即核心价值体系问题。

需要解决的10个矛盾/10大关系:

彭剑锋起草《基本法》过程中,提出六个方面的思考:

§ 培育生生不息的企业文化——关于核心价值观的思考

§ 各尽其能,各得其所——关于价值分配制度的思考

§ 从混沌到有序——关于基本经营政策的思考

§ 战略决定结构——关于基本组织政策的思考

§ 管理创造力和潜能——关于基本人事政策的思考

§ 活而不乱,控而不死——关于基本控制政策的思考

定义《基本法》的三个目标:

§ 把企业家的直觉转化为政策。

§ 调整内部的关系。

§ 指导制度建设,用它来指导如何做流程,如何做管理框架。

1996年3月:任正非与专家组连续三天长谈,从其家世、童年、求学、参军、退役,一直到创办华为以及公司的艰难成长历程。

1996年6月30日:任正非在《再论反骄破满,在思想上艰苦奋斗》中说:“我们正在进行《基本法》的起草工作,《基本法》是华为公司在宏观上引导企业中长期发展的纲领性文件,是华为公司全体员工的心理契约。要提升每一位华为人的胸怀和境界,提升对大事业和目标上的追求。每个员工都要投入到《基本法》的起草与研讨中来,群策群力,达成共识,为华为的成长作出共同的承诺,达成公约,以指导未来的行动,使每一个有智慧、有热情的员工,能朝着共同的宏伟目标努力奋斗,使基本法溶于每一个华为人的行为与习惯中。”

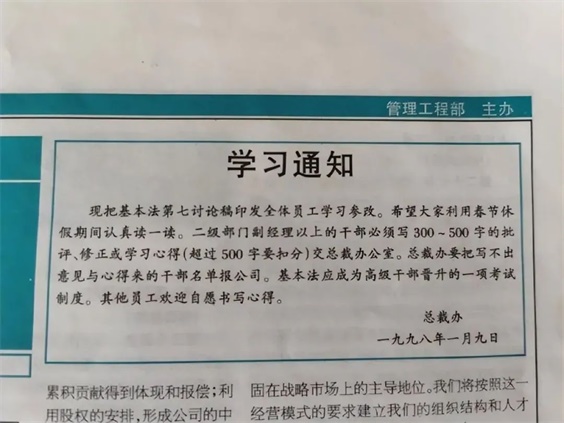

1996年12月26日:《基本法》第四讨论稿刊登在当日出版的第45期《华为人》报上,任正非要求所有干部职工带回去读给家人听,回到公司后提出自己的意见和建议。

《基本法》起草过程中,包政请教任正非:“任总,人才是不是企业的核心竞争力?”任正非回答:“不是,人才怎么可能会是企业的竞争力,‘对人才的管理’才是。”

1997年春节:任正非为华为人布置寒假作业——认真学习《基本法》的同时过好春节,“如果说企业文化是公司的精髓,那么《基本法》是企业文化的精髓”。

《基本法》改到第六稿时,在华为的6条核心价值观基础上,任正非亲自加了一条:“资源是会枯竭的,唯有文化才会生生不息”。

国务院副总理李岚清曾为《基本法》题词:“随心所欲不逾矩。”《论语·第二章·为政篇》子曰:吾十有五而志于学 ,三十而立, 四十而不惑 ,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。

1997年6月10日:《人民日报》刊登文章《中国人民大学为企业改革探路》,对“青年教师长期深入企业、服务企业,探索中国企业发展道路”,做出了肯定。

1997年6月11日:中国企业家协会会长袁宝华(曾任人民大学校长)听取《基本法》的汇报,并予以较高的评价:“华为是做到了‘从心所欲,而不逾矩’。经验很宝贵,不仅值得新企业吸取,也值得老企业吸取。改革开放以来,大量新企业出现,许多是先天不足,后天失调。”

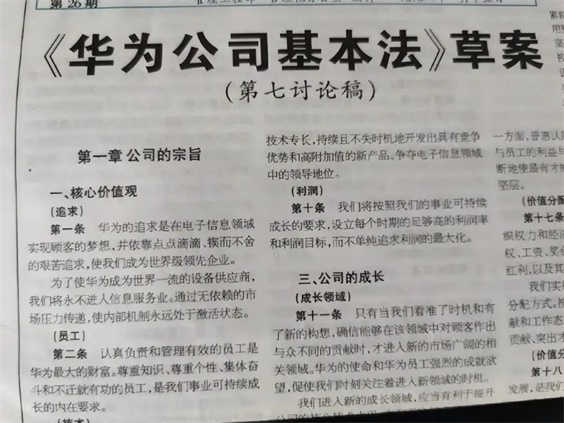

1998年1月15日:《基本法》草案的第七稿。

1998年3月23日:南山明华会议中心,“华为公司《基本法》审定会”正式召开,宣告了历时三年,修改数次,计103 条,16400余字的《华为公司基本法》横空出世,《基本法》的制定工作宣告完成。会议上,任正非指出:“《基本法》通过之时,也就是《基本法》作废之时。”

审定会议最后一个议题:华为公司是否要在“公司的宗旨”中作出“永不进入信息服务业”的承诺?华为公司有必要在《基本法》中声明永不进入信息服务业吗?这不是约束自己,限制发展?参加审定会的专家、学者和华为公司的高层领导为此展开了长时间的激烈争论。

任正非说:“我们决心永不进入信息服务业,把自己的目标定位成一个设备供应商,就是要破釜沉舟,把危机意识和压力传递给每一个员工。通过无依赖的市场压力传递,使内部机制永远处于激活状态。”

任总接着说“进入信息服务业有什么坏处呢?自己运营的网络,卖自己的产品时内部就没有压力,对优良服务是企业生命的理解也会淡化,有问题就会推诿,这样是必死无疑的。在国外我们经常碰到参与电信私营化的机会,我们均没有参加。当然,我们不参加,以后卖设备会比现在困难得多,这迫使我们必须把产品的性能做到最好,质量最高、成本最低、服务最优,否则就很难销售。欲生先置于死地,也许会把我们逼成一流的设备供应商。”

1998年3月23日,深圳南山区明华山庄,《华为基本法》审定会会议期间,任正非与人大教授合照。(由左到右)孙健敏、任正非、吴春波、彭剑锋、杨杜、黄卫伟

04

《华为基本法》社会效应

1998年9月:人民邮电出版社出版了《走出混沌——探索中国高科技企业可持续发展之路》一书,其中包括《基本法》全文,专家组撰写的六篇《基本法》辅导报告,任正非撰写的题为《由必然王国到自由王国》的序。此书首印5万册,累计发行20万册,盗版书无法统计。

1998年10月31日:专家们在北京昆仑饭店召开了“走出混沌——探索中国高科技企业可持续发展之路”的研讨会,一百多位专家学者围绕《基本法》展开研讨。

1998年12月10日:《基本法》咨询项目获国家教委“普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖”的管理学二等奖,一等奖空缺。

1999年4月:《走出混沌》出了增订版。

华为前副总裁李玉琢在其书中披露,《华为基本法》发布后,影响巨大,“一夜之间人们突然发现‘巨大中华’(当年中国四家通讯业代表企业:巨龙、大唐、中兴、华为)中的老四——远在深圳的华为,才是代表中国通讯业的真正旗手。自此,很多企业、各级政府领导纷纷到华为参观、考察”。

《华为基本法》关于价值创造的定义:我们认为,劳动、知识、企业家和资本创造了公司的全部价值。

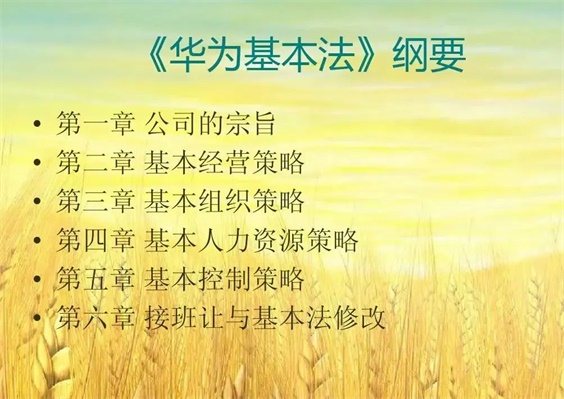

《基本法》之后,还有没有《基本法》?《基本法》的第六章“接班人与基本法修改”中的第一百零三条:“每十年基本法进行一次修订。修订的过程贯彻从贤不从众的原则。”

05

再回首来时路

2007年前后:任正非提出修订《基本法》的要求,顾问们提出书面的修改思路和修改提纲。但没多久,再也没有人过问此事。

2016年1月2日晚,华为基本法六君子彭剑锋、黄卫伟、包政、吴春波、杨杜、孙建敏新年聚首,共话昔日一起奋斗情景。

(左起)包政、杨杜、黄卫伟、彭剑锋、孙健敏、吴春波

2024年1月11日,受华为创始人任正非的邀请,当年起草《华为基本法》团队、人大六君子(包政老师因身体有恙未能参加)与华为总裁任正非先生欢聚在华为总部。会面没有主题和目的,老友叙旧,宾主尽欢。

2024年1月11日,时隔27年,华为坂田基地F区F4咖啡厅,任正非与人大教授合照再现当年场景。(由右到左)孙健敏、任正非、吴春波、彭剑锋、杨杜、黄卫伟

为了这次相聚,任总亲自制定接待细节、看什么、吃什么、送什么礼品等,都亲自嘱托安排。临别时,还特意叮嘱《华为基本法》起草专家团队一起摆拍,复原当年起草《华为基本法》时一起散步的场景。

黄卫伟发表与任正非总裁重聚的感悟说:“《华为公司基本法》的起草过程,是西方的管理理论与中国高技术企业实践的第一次系统性交融和碰撞。令我们感到自豪的是,《基本法》从华为实践中提炼出的原则和理念,如不让雷锋吃亏的核心价值观,实事求是的行为准则,按生产要素和贡献分配利益和分享剩余价值的理念,聚焦核心、压强投入的战略原则,人力资本增值优先于财务资本增值的经营目标等诸多管理哲学和经营理念,直到今天还熠熠生辉,给后来者以启迪。《华为公司基本法》标志着中国杰出企业家的道路选择,标志着中国企业管理开始走出混沌。历史表明,走华为之路,这就是结论。”

作者 | 时 游、冰川松鼠;来源 | 蓝血研究

1、本文只代表作者个人观点,不代表本站观点,仅供大家学习参考;

2、本站属于非营利性网站,如涉及版权和名誉问题,请及时与本站联系,我们将及时做相应处理;

3、欢迎各位网友光临阅览,文明上网,依法守规,IP可查。

作者 相关信息

内容 相关信息

• 昆仑专题 •

• 高端精神 •

• 新征程 新任务 新前景 •

• 习近平治国理政 理论与实践 •

• 国策建言 •

• 国资国企改革 •

• 雄安新区建设 •

• 党要管党 从严治党 •